Séance Festi’Clap de LA MAMAN ET LA PUTAIN de Jean Eustache en présence de Luc Béraud, assistant-réalisateur et auteur du livre AU TRAVAIL AVEC EUSTACHE !

Séance Festi'Clap le dimanche 12 juin à 14H00 en présence de Luc Béraud, assistant-réalisateur sur LA MAMAN ET LA PUTAIN et auteur du livre AU TRAVAIL AVEC EUSTACHE (2017 - Actes Sud) pour une rencontre animée par Raphaëlle Pireyre, critique de cinéma (notamment aux Cahiers du Cinéma) et spécialiste de l'oeuvre de Jean Eustache - Tarif réduit : 6€ !

La Maman et la Putain

avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud et Françoise Lebrun

France - 1973 - 3H40 - Version restaurée

Alexandre est un jeune dilettante oisif. Il vit chez Marie, sa maîtresse, et flâne à Saint-Germain-des-Prés. Un jour, il croise Veronika, une jeune infirmière. Il entame une liaison avec elle, sans pour autant quitter Marie…

Voir les séances

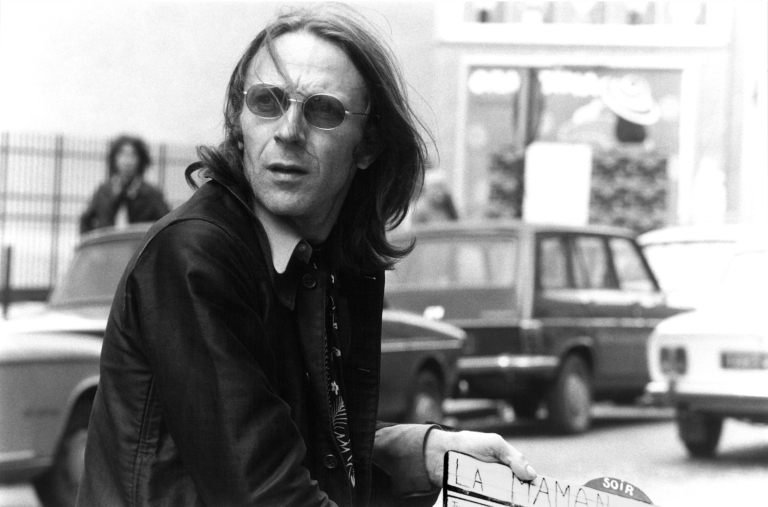

Jean Eustache

Avant de tourner ce film, j’étais dans une passe difficile. Tout le monde aimait bien mes films. J’avais de très bonnes critiques, et aucun de mes films n’était déficitaire. Mais personne ne voulait me donner d’argent pour en produire un nouveau. Les seuls qui m’avaient donné de l’argent, jusqu’ici, c’étaient Godard, en fin de tournage, et l’ORTF, après maintes palabres, parce que c’étaient des documentaires, donc apparemment sans problèmes. Cette situation contradictoire me mettait en rage. Et c’est cette rage qui m’a permis d’écrire les dialogues de La Maman et la Putain. Des dialogues, ou plutôt des monologues sans découpage, qui s’amoncelaient chaque jour pour former la base d’un film colossal de cinq ou six heures.

Cette rage se traduisait par le fait que le héros prenait le contre-pied de tout ce qui se disait et se pensait à l’époque. Démarche étrange mais assez bénéfique, je crois. Peu importe la justesse ou l’arbitraire de ce qu’il dit. Ce qui compte, c’est l’invention déployée par le personnage, ou l’auteur peu importe, pour trouver ce contre-pied systématique. On y découvrira, en passant, comme dans tous les paradoxes, une part de vérité. Et cet excès même entraînera le spectateur dans un univers clos, spécifique au personnage, qui pouvait être assez hallucinant, et sans commune mesure avec ce que l’on montre d’habitude. Pour donner une idée du besoin de provocation qui était le mien, je signale que le titre primitif était Du pain et des Rolls. Et puis, en cours de tournage, et au cours du film définitif, il y a un changement, très peu fréquent jusqu’ici au cinéma, si l’on excepte la trilogie de Pagnol et Psycho d’Hitchcock : un personnage envahissant, omniprésent, cède sa place à un autre personnage, ici joué par Françoise Lebrun, qui devient le seul héros du film. Jean-Pierre Léaud, son verbalisme épuisé, devient un être frêle, entièrement dépendant d’elle. Le discours de Françoise Lebrun, moins provocateur que celui de Léaud, moins fait pour la galerie, plus vécu, plus spontané, mais encore plus envahissant, donnait une nouvelle dimension au film.

Jusqu’ici, en France, une taxe extrêmement lourde, dite de sortie, frappait chaque film au prorata de sa longueur, et interdisait la diffusion, et souvent la production de films faits sur le temps et qui ne soient pas des superproductions. La suppression de cette taxe, fin 1972, a permis le démarrage d’un cinéma fondé sur la durée, comme celui de Rivette, Out One : Spectre, par exemple. La Maman et la Putain a profité de cette situation nouvelle. Il est évident que, sur près de quatre heures de film, on peut dissocier les moments les plus dramatiques et les moments où il ne se passe rien, beaucoup plus conformes à la vie. Je dirai même que quatre heures, c’est un minimum, et chaque coupe que j’ai effectuée pour arriver à un raccourci de trois heures et demie m’a fait beaucoup de mal. Et puis, cet univers clos devenait plus fort au fur et à mesure que le film durait. À chaque seconde, le spectateur décolle un peu plus de sa vie pour entrer de façon définitive dans le monde tragique des personnages. Il n’est plus question de faire croire ou non à la réalité des personnages. La durée fait qu’ils sont là, de façon irrécusable.

C’est le seul de mes films où le passé ne joue pas. Il correspondait à ma vie au moment même où je tournais, et la recoupait de façon parfois tragique. Le rite est également absent. À moins que l’on puisse l’assimiler à un rite en gestation, né des mœurs germano-pratines. On verra cela dans quelques années. À moins que le vouvoiement et le principe du triangle renvoient aux rites de la tragédie classique, modernisée en surface. C’est le seul de mes films que je haïsse, car il me renvoie trop à moi-même, à un moi-même trop actuel. Le passé de mes autres films me protège. ■